梅雨が明けて真夏に入りました。

日本の夏は高温多湿で倦怠感が生じます。

高温多湿で腰痛になる人がお越しになっているので、その話をいたします。

なぜ高温多湿で腰痛になるか?

高温多湿で腰痛になる原因は、肺に負担がかかり姿勢が崩れることです。

高温で体内に熱がこもり息苦しくなれば、肩が前に出て背中が丸くなり姿勢が崩れます。

湿気で毛穴が覆われると、皮膚呼吸がしにくくなり姿勢が崩れます。

湿気が毛穴が覆われることで皮膚呼吸をしにくくなる話をいたします。

人間の呼吸は、肺呼吸だけではありません。

皮膚呼吸も行っているので、毛穴が湿気に覆われることで皮膚呼吸がしにくくなります。

皮膚呼吸がしにくいことも姿勢が崩れることにつながります。

肺が疲れて姿勢が崩れるから腰痛が生じます。

高温多湿から起きる腰痛の調整箇所

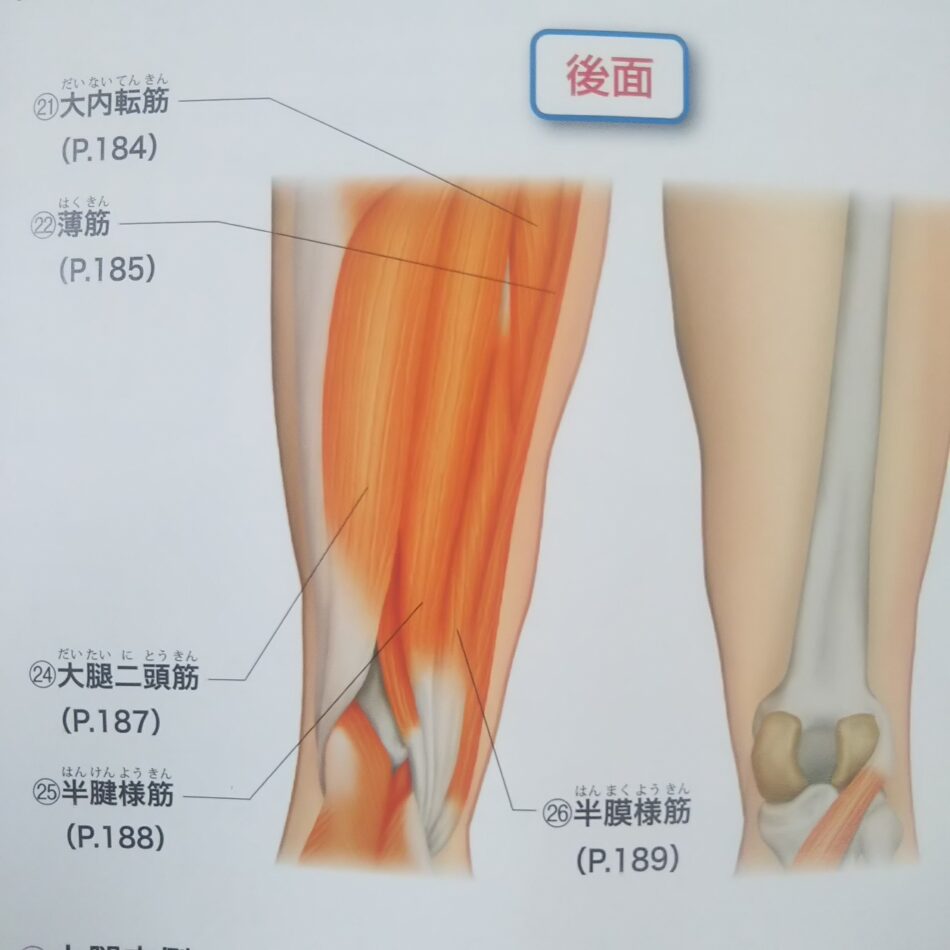

高温多湿による腰痛は、右の骨盤が下がり足の太腿の裏が縮みます。

呼吸器と通じている胸椎5番が飛び出します。

胸椎5番は呼吸器だけでなく、発汗と水分の吸収とも関係します。

調整の仕方は右の骨盤をあげる、縮んでる太腿の裏を弛める、腰椎5番と胸椎5番に動きの幅をつけることです。

太腿裏を弛めるやり方は、うつ伏せになってもらい親指で硬い部分を弾きます。

手の力を抜いて膝を使って弾くのがコツです。

この調整で腰痛は快方に向かいます。

高温多湿で腰痛が起きる人は、汗が出ない人に多く見られます。

汗が出ない人は、太ももの裏が縮んで胸椎5番が飛び出しているからです。

このような人は、冬は暖房が効いた場所で長時間過ごし、夏は冷房が効いた場所で長時間過ごしています。

今からでも遅くないので、身に覚えがある方は汗が出る体に変えてください。

夏は汗をかこう

夏に汗を流すようにしたら、この手の腰痛は起きにくくなります。

それだけでなく、夏に汗をかいて過ごせば、冬が来たとき冷えと乾燥に強くなります。

冷えと乾燥に強くなるだけでなく、免疫力も高まります。

汗が出ない人は、先ほど述べた調整で汗が出る体に変わります。

一人で行うとしたら、肩甲骨をよく動かす、太腿の裏を伸ばす、この2点です。

体がこわばっているので初めは苦しいけど、継続すれば太腿の裏が伸びて胸椎5番にも動きの幅がつきます。

肩甲骨を動かすのは胸椎5番に動きの幅をつけるためです。

コメント