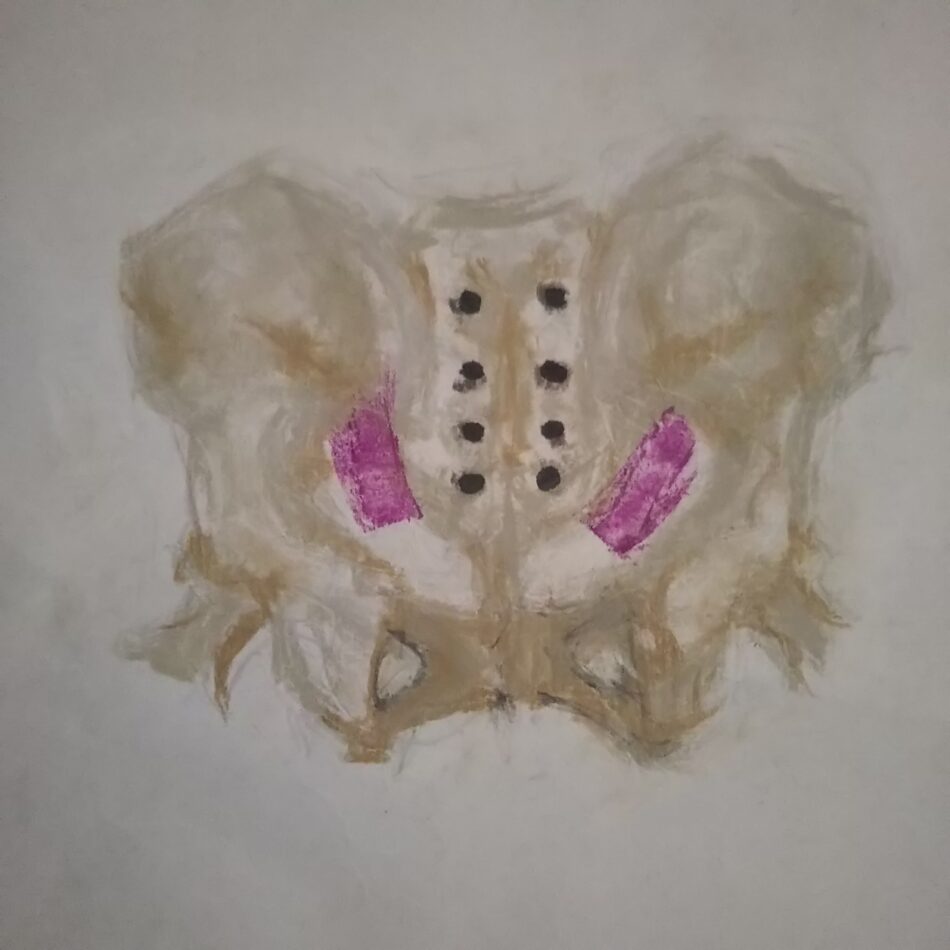

骨盤の仙骨周辺には体を調整する箇所がいろいろあります。

開いている左の骨盤を引き締めるとき、下がっている右の骨盤を上げるとき、縮んでいる左の骨盤に開く動きをつけるとき、冷えや火傷を回復させるとき、腰痛や坐骨神経痛を回復させるとき、このような状況において相手にうつ伏せになってもらい調整する操法があるので、述べていきます。

※愉氣を主体にして背骨・骨盤・疲労が溜まった筋肉などを調整することを操法と言います。

仙骨を介しての骨盤調整

左の骨盤が開いているときは仙椎3番の左外側、右の骨盤が下がっているときは仙椎3番の右外側にコリが現れます。

そのコリを捉えて操作することで骨盤に弾力が戻ります。

左の骨盤には閉まる動きが右の骨盤には上がる動きがつきます。

相手にうつ伏せになってもらい、上から跨いで手根あるいは親指の腹で大きくコリを捉えて弛めていきます。

手の力で弛めるのではなく、膝を上手く使ってコリを捉えることです。

仙椎孔の調整

腰椎と仙骨と尾骨の説明で述べているように仙椎は1番~5番までありますが、仙椎孔は4番までです。

仙椎5番は仙椎孔ではありません。

冷え・火傷・腰痛があるとき、関連する仙椎孔にコリがあります。

そのコリを捉えて弛めることで腰痛などが快方に向かいます。

仙椎孔を調整するときは、跨いで仙椎孔を捉えて真下に圧を加えていきます。

親指を重ねて膝を使って体重をかけるようにして圧を加えます。

手の力で行わないコツです。

仙椎5番は仙椎の下端で、弾力がなくなっている方の骨盤と同じ側が下がっています。

下がっている方の仙椎5番を上に押し上げるように圧を加えます。

コメント