2月も終わりに近づき、少しずつ春の気配を感じます。

そろそろ花粉症の話が出てくる時期です。

さて、この花粉症がなぜ起きるのか?をお話しします。

身体が季節の変化に対応できないために起きる

人間の身体は、四季に応じて変化します。

冬は寒さから体温を下げないため、身体が引き締まり皮下脂肪をつけます。

夏はその逆で、熱を捨てるため身体が弛んで毛穴を開きます。

冬の間、身体は引き締まっていますが、12月下旬の寒い時期から身体が弛みます。

身体が弛むのは、春の身体に変わるためです。

12月下旬から2月にかけては後頭骨が開き、3月から後頭骨が開き、4月に骨盤が開きます。

身体が弛むときに上手く身体が弛まないと、目や鼻の粘膜に影響して花粉症が起きます。

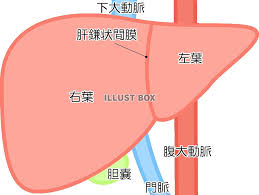

春は肝臓の季節

冬の気候から春の気候に変わるころ、肝臓が活発になります。

肝臓と言えば、アルコールをはじめとする毒素の解毒と栄養の貯蔵と合成をします。

年末年始から繰り返し酒を飲んでいる人やカロリーが高い物を食べている人は、肝臓が疲れています。

春に気温が上がるころに肝臓が過剰に摂りこんだ栄養を排泄します。

それが花粉の時期と重なり鼻水や涙となる、このことも花粉症の一つの要因です。

花粉症の対処

春の身体に上手く変化できない、肝臓が体内の余分な栄養を排泄する、このようなことが花粉の時期と重なり目と鼻の粘膜に影響して花粉症が起きる、これが整体の観点から捉えた花粉症の実態です。

整体では花粉症が起きている人には、胸椎9番の右三側、右の腹部(肝臓の上)、胸椎4番左一側と三側、頚椎2番と3番、後頭骨と肩甲骨と骨盤の動きが悪い箇所を調整します。

胸椎4番の左から心臓につながる神経、胸椎9番の右から肝臓につながる神経が出ています。

胸椎4番と9番に動きがつけば、血液を循環させる心臓と肝臓の機能が高まり、血液がきれいになります。

この調整は、結石も快方に向かいます。

花粉症がある人は、頚椎2番か3番に硬直があります。

頸椎2番は目、頚椎3番は鼻と関係する椎骨です。

目がショボショボするなら頸椎2番、鼻がムズムズするなら頸椎3番の硬直を弛めます。

最後に後頭骨と肩甲骨と骨盤の動きが悪い箇所を調整します。

この調整で花粉症は好転します。

花粉の時期は糖質と脂質が多い食品を控えることです。

小食にすることも推奨します。

背骨や肩甲骨を動かして、身体を柔軟にしましょう。

スマートフォンやパソコンの操作は、ほどほどにしてください。

スマートフォンとパソコンの操作は目と頭が疲れて、背骨が固まってきます。

コメント