どのようにして背骨の状態を観察するか

背骨を観察するときは、相手にうつ伏せになってもらいます。

術者は相手の左側に正座で座ります。

人差し指と中指(人によっては中指と薬指)で棘突起をを挟んで背骨の状態を観察します。

頸椎の場合は、違うやり方です。

うつ伏せでは観察しにくいので、相手に座ってもらい背後から触れて観察します。

頸椎の観察と調整の仕方は、新たに解説いたします。

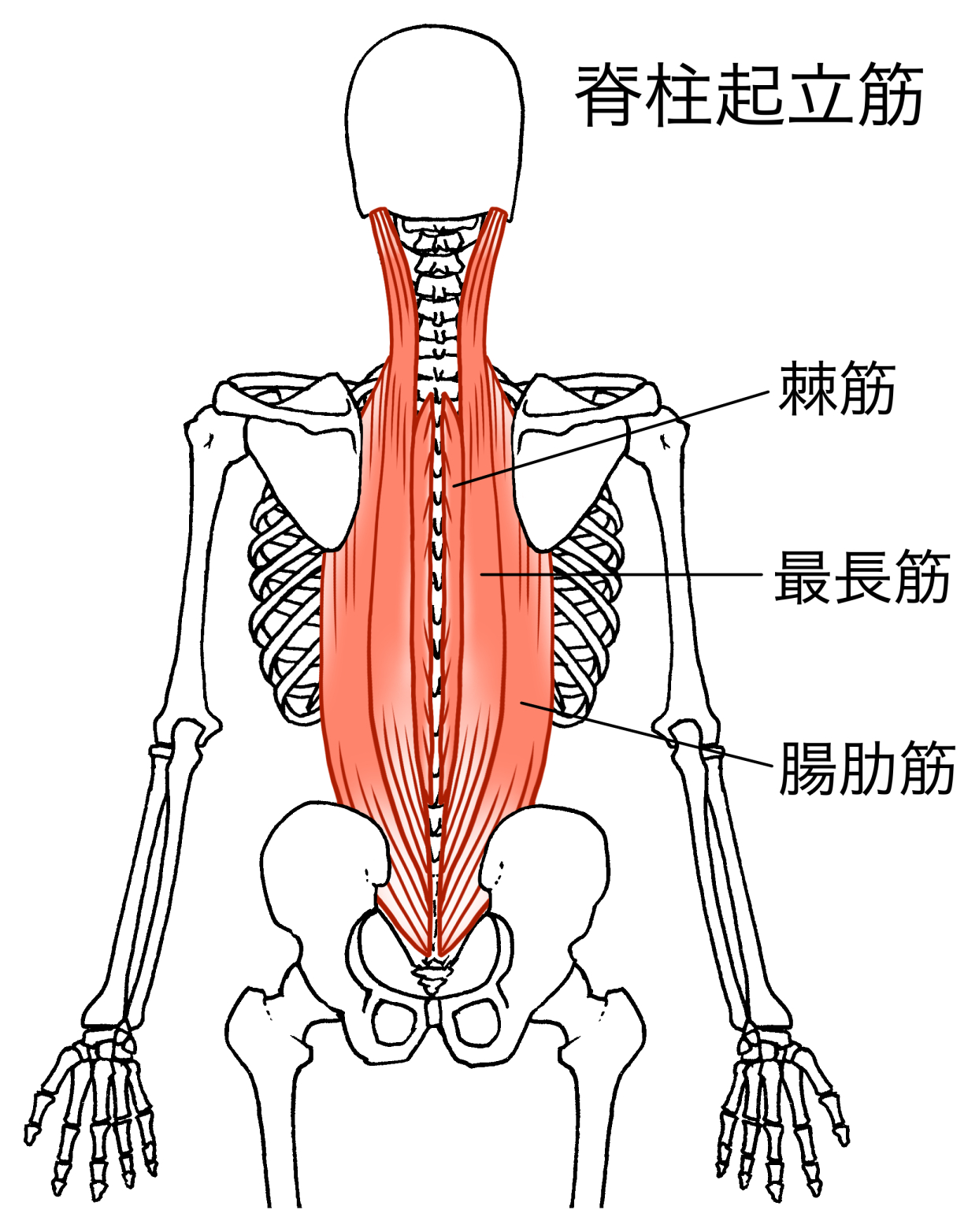

背骨は一つの塊ではない

背骨は脊柱と呼ばれるので、一つの柱と思っている方がいらっしゃることでしょう。

しかし、実際は7個の頸椎、12個の胸椎、5個の腰椎、これらの椎骨が連結していることで成り立っています。

一つの椎骨には動きがあり、筋肉と神経で支えられています。

背骨の異常

背骨の椎骨は、適度な反発と動きがあれば正常な状態です。

それに対し、異常がある椎骨は飛び出したり陥落したりと状態が異なっています。

触れば、軽い痛みや鋭い痛みがあります。

周囲の筋肉は、緊張または弛緩しています。

後ほど述べる一側から四側に古いゴムのような塊がついていたり、米粒ほどの小さな塊がついていたりします。

一側から四側まで

椎骨の左右には、一側から四側という調整する箇所があります。

一側は、棘突起から約1㎝以内の箇所で迷走神経の働きを調整する急所です。

異常があれば緊張か弛緩があります。

弛緩した箇所の場合、中にコリがあります。

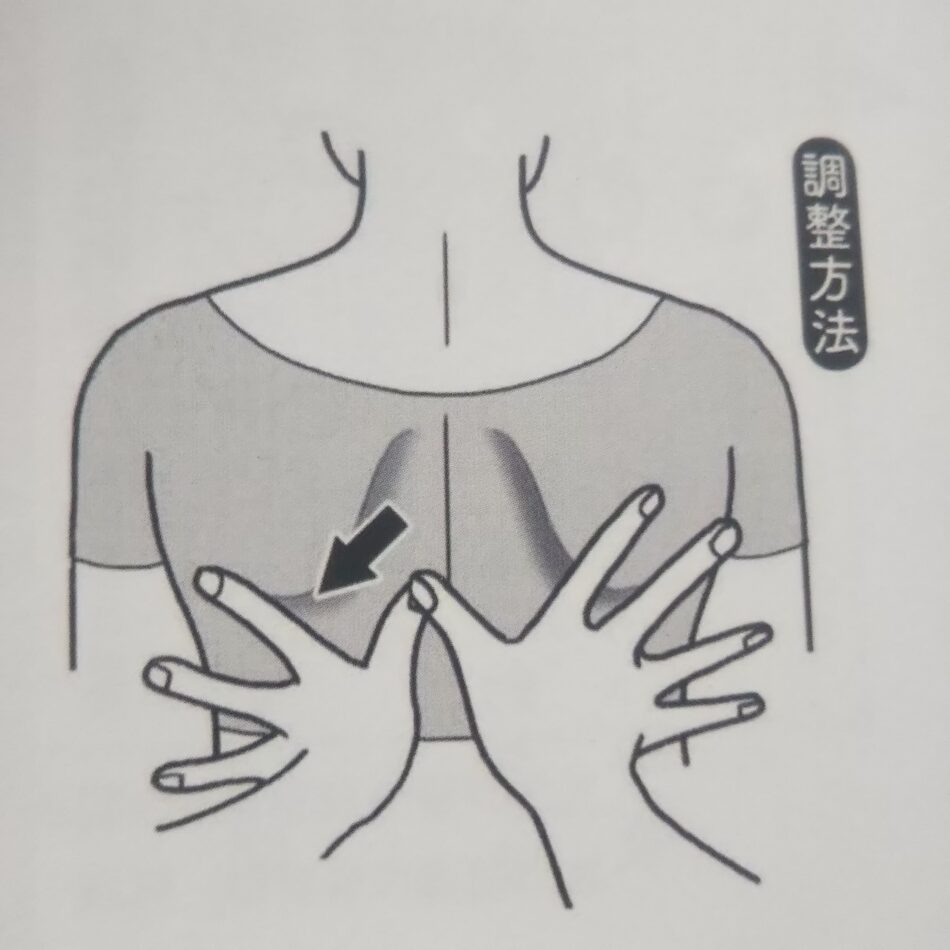

一側の調整は、棘突起の際に指を当てコリを捉えて剥がします。

手を柔らかくしてコリを捉えて、そのコリを逃がさないようにして、下に押さえて外側に弾くように剥がします。

跨ぐときは両手の親指を重ねて、膝を使ってコリを剥がします。

座位で行うときは、両手を重ねて中指でコリを剥がします。

左の場合は手前に引き、右の場合は押しながら弾きます。

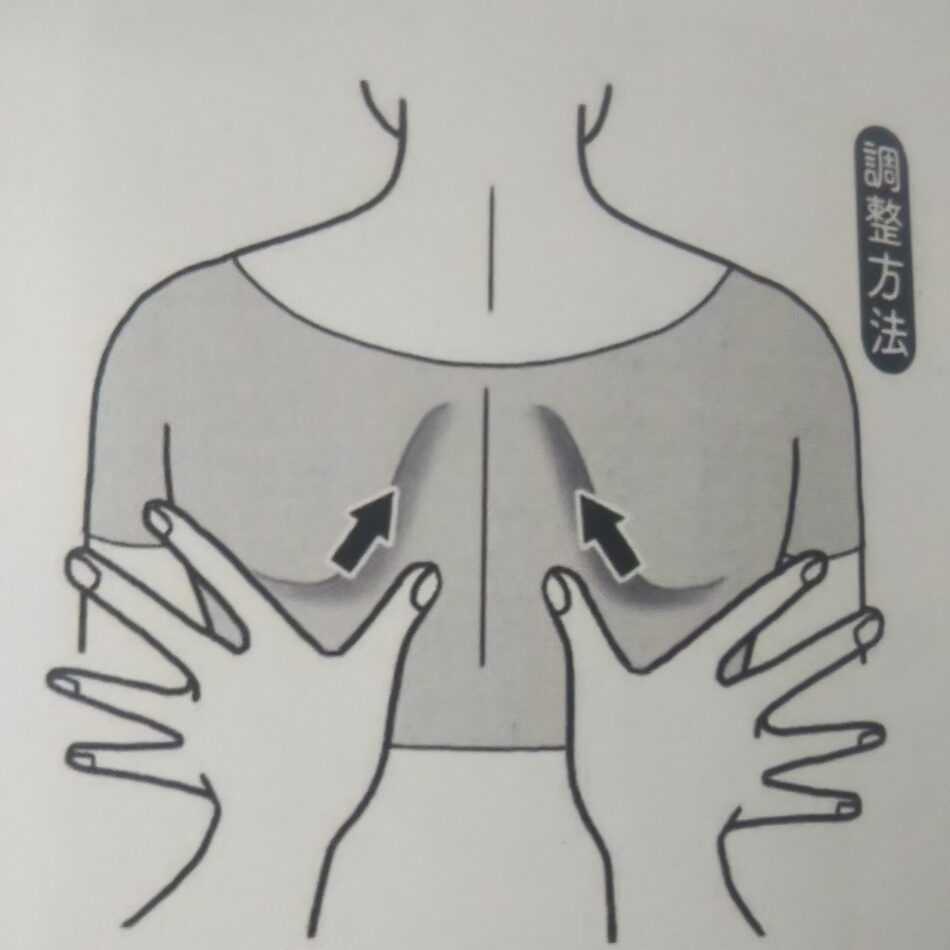

二側は、棘突起から1~3㎝外側で筋肉が隆起した脊柱起立筋の上に当たります。

骨格の歪みを調整するときに使う箇所です。

二側の調整は、硬直した箇所を捉えて真下に体重をかけて圧を加えます。

柔らかく手を当てると、硬直が少しずつ弛みます。

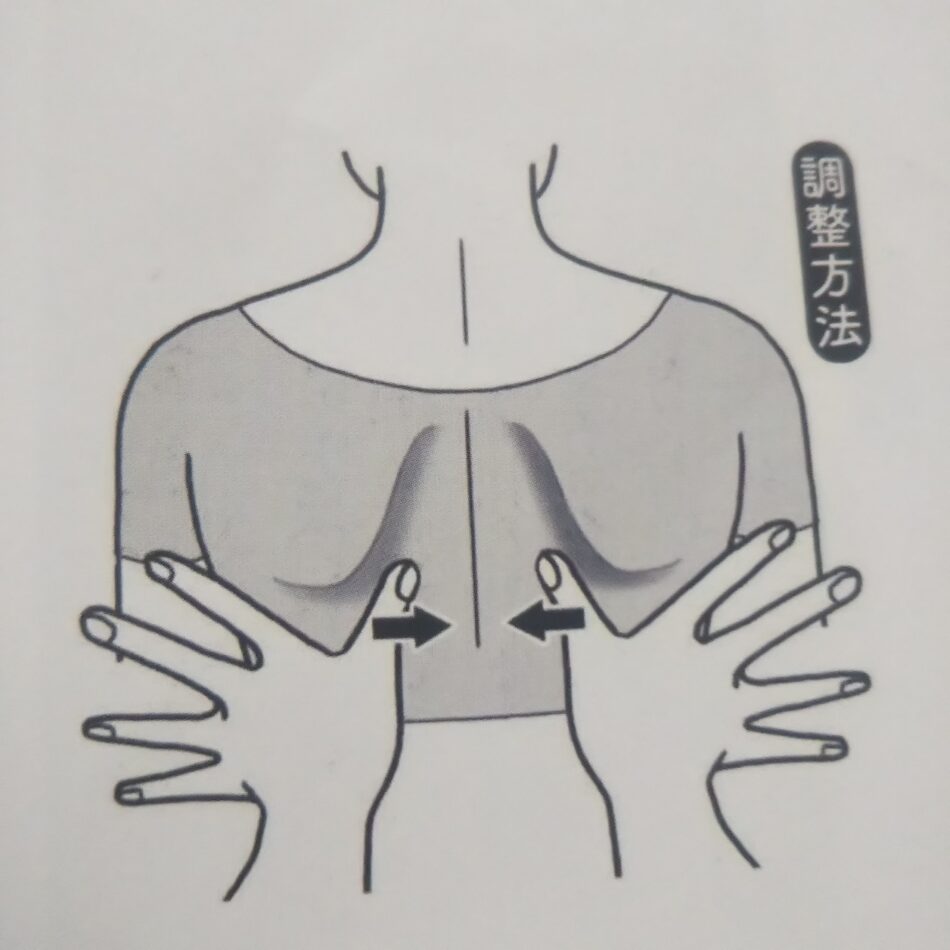

三側は、棘突起から3~6㎝外側で内臓の働きと関係し、関連する臓器に異常があれば、三側が緊張または弛緩します。

三側の調整は、起立筋の外から背骨に向かって絞るようにしてコリを捉えます。

柔らかく起立筋の外側に手を触れると、弛緩が見つかります。

その弛緩に指を触れて(体全体を使う)背骨に向けて絞れば、コリに当たります。

そのコリにしばらく指を当てていると、その椎骨と関連する臓器の働きが回復します。

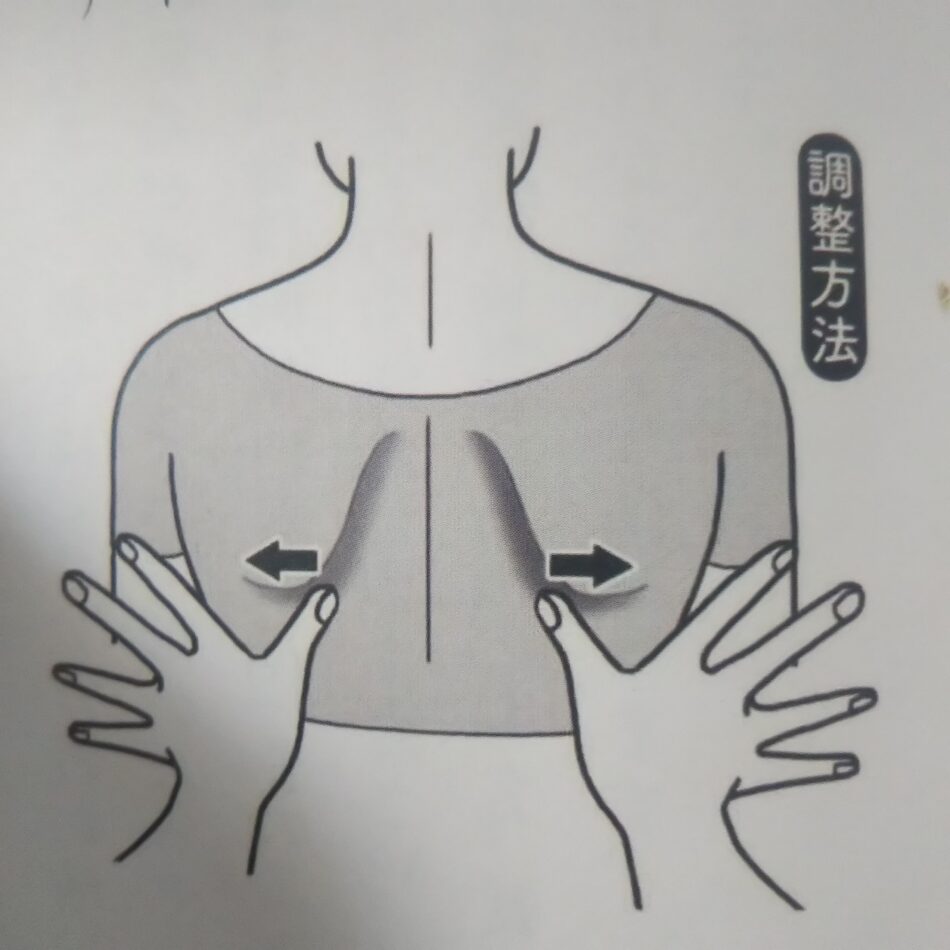

四側は、棘突起から6~10㎝外側で運動系・リンパ系・交感神経と関係する箇所です。

腕の疲労や股関節の痛みを取るときに使います。

四側の調整は、外側に向けてゆっくりと圧を加えます。

腰と股関節に痛みがあるとき、腕の疲労が溜まっているとき四側にコリが現われています。

四十肩と五十肩が起きている人には胸椎4番付近四側にコリがあります。

腕の疲労が溜まっているときや、四十肩と五十肩のときに四側の調整を使います。

下の絵のように行います。

コメント