背骨の観察と調整の仕方で述べているやり方とは別に直接背骨に可動性をつける調整があります。

その調整について書いてみます。

棘突起を調整するパカパカ

野口整体では可動性が無くなった背骨に直接圧を加えて可動性を戻すパカパカと呼ぶ操法があります。

野口晴哉先生はパカパカと呼んでいたようです。

受ける方はうつ伏せになり、術者は右手の手根で相手の背骨の棘突起を挟んで、左手の人差し指と親指で右手の手首に重ねて、体重を乗せて圧を伝えます。

上半身の力は脱力し、上半身を沈めるようにして圧を伝えます。

腕力で圧を伝えたら、受けた相手は気分が悪くなるからです。

受けた相手は一瞬呼吸を止められますが、開放することで背骨に弾力が戻り深い呼吸が入ります。

深い呼吸が入れば、上手くいった証拠です。

ただしこのパカパカは、頸椎を調整することはできません。

生きていたら背骨の弾力は低下する

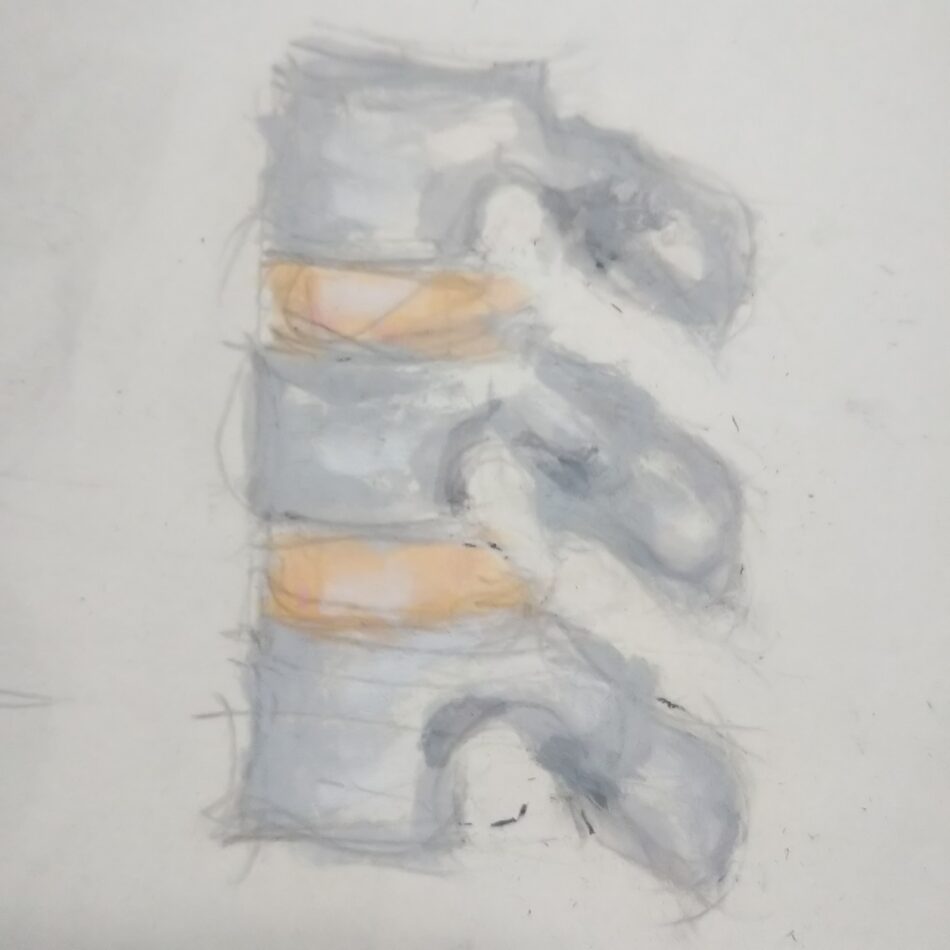

正常な背骨は規則正しく並んで、一つの椎骨と椎骨の間に適度な隙間と動きの幅があるものです。

赤ちゃんの背骨は、フニャフニャで動きの幅があります。

しかし歳を取れば、背骨は硬くなります。

何故背骨が硬くなるか?

生きていたら、何かしら偏った筋肉疲労、精神的なストレス、冷え、食べ過ぎが続くことがあるからです。

疲労が溜まった筋肉やダメージを受けた臓器と通じている神経は、背骨を通っている脊髄に影響し関連する椎骨の動きの幅が狭くなります。

神経から影響を受けた椎骨は、飛び出したり陥没したりします。

背骨を観察していたら、弾力がなくなった椎骨の棘突起と隣の椎骨の棘突起の間が解りにくくなります。

椎骨と椎骨の間に適度な間隔があれば、境目がはっきりしています。

体の反作用を利用する

飛び出した背骨は、引っ込めたくなります。

しかし、圧を強くして引っ込めるものではありません。

飛び出した背骨も陥没した背骨も微妙に上に傾いたり下に傾いたり、あるいは左右に捻じれて傾いています。

実は傾いている方向に角度を合わせて圧を加えます。

背骨は傾いている方に向けて圧を加えると、元に戻ろうとする反作用が働きます。

受けている相手も傾いている方向に圧を加えられる方が心地良く感じるのです。

整体は相手の呼吸に合わせて抜く技術

相手の背骨に圧を加え息を吐ききったら、息を吸う手前にゆっくりと手を離します。

野口整体の世界では呼吸の間隙と呼んでいます。

息を吸う前に抜く(手を離す)ことによって、体は変化するからです。

整体は全て抜く技術を使います。

これが指圧やマッサージとの違いです。

コメント